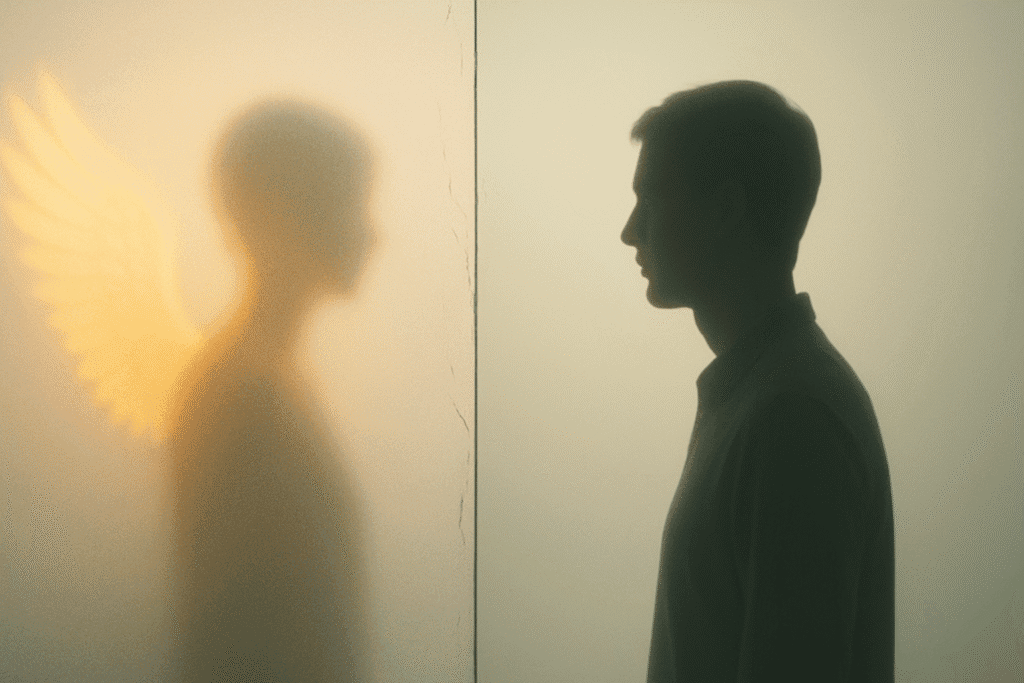

Métaphore du travail thérapeutique

Cette phrase que j’ai croisée sur les réseaux sociaux, « tu ne peux pas coller des ailes sur une chenille et appeler ça un papillon. Le changement doit venir de l’intérieur », nous propose une jolie métaphore pour illustrer le travail thérapeutique il me semble.

En tout cas c’est sur cet axe que je vous propose cette réflexion.

Tout particulièrement je vous propose de nous servir de cette image colorée pour parler du changement, et donc de la difficulté induite dans le processus thérapeutique.

Il m’arrive régulièrement, dans certaines phases de l’accompagnement, d’assister aux difficultés pour un patient d’opérer certaines mutations psychologiques, souvent en cours d’élaboration de deuils fondamentaux (je vous renvoie encore ici à l’ouvrage le deuil des origines de Racamier).

Pour illustrer ces phases parfois présentes dans la trajectoire thérapeutique de certaines personnes, je dirais, et cela restera toujours réducteur par rapport à la complexité du processus, que la personne peut sembler tenter désespérément de « coller des ailes » à une image d’elle-mêm

Le sentiment « d’être nul(le) »

Je vous propose une rapide réflexion sur un sentiment que je croise bien souvent. Si je pars de mon expérience quotidienne, je dirais qu’il y a de nombreuses personnes pleines de qualités, par exemple sensibles et bienveillantes, qui vivent pourtant avec une impression sourde et tenace d’être nulles.

Le terme »nul » peut apparaître choquant, car il l’est, mais c’est pourtant le terme entendu directement dans les discours que les personnes concernées effectuent à propos d’elles-mêmes. Et les facettes jugées si durement sont multiples: par exemple, nulles dans leurs décisions, nulles dans leurs relations, nulles dans leur façon d’exister, nulles dans leur personnalité, nulles dans leur carrière, etc.

Ce sentiment n’est par ailleurs pas toujours aussi explicitement exprimé pour d’autres personnes, il peut s’insinuer et saboter les élans dans de nombreux domaines. Par exemple, ce sentiment diffus pourra murmurer en soi, au moment de se lancer dans une expérience ou un projet « tu ne vas pas y arriver » ou « tu ne le mérites pas »!

C’est ce type de sentiment qui peut aussi diffuser à bas bruit quand quelqu’un vous félicite « s’il savait vraiment, il penserait autrement »… Et bien souvent je le perçois aussi dans les discours à l’endroit des réussites de la personne: « j’ai juste eu de la chance!”

Même si je suis bien conscient que permettre à une personne de sortir des schémas auto-agressifs prend du temps et souvent nécessite un chemin thérapeutique, j’aimerais proposer, dans ce billet, à celles et ceux qui vivent avec cette perception d’eux-mêmes, que ce sentiment n’est pas une preuve et que ce n’est pas un fait objectif non plus!

C’est une mémoire émotionnelle, une empreinte ancienne et je vous propose ici quelques éléments permettant d’explorer

Insensibilité à la toxicité des relations ?

Partons de ce petit texte, largement diffusé sur les réseaux et qui met en avant une posture protectrice face à la maltraitance relationnelle:

« Si quelqu’un te traite mal, souviens-toi juste qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, et non chez toi. Les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres. »

Quand on ce texte on peut se dire « c’est évident! » car si un voisin nous traitait mal, évidemment que la plupart des personnes ne seraient pas d’accord et comprendraient que le voisin a un problème pour agir de la sorte…

Mais cela ne devrait pas s’arrêter au voisin si je puis dire, car ce texte simple nous invite bien à voir le comportement toxique de l’autre en général, non pas comme un reflet de notre valeur, mais comme une expression des troubles ou des souffrances internes de cet autre.

Vous devinez peut-être où mon propos se dirige: il me semble que la majorité des personnes qui devraient être concernées directement par ce message ne le seront pas!

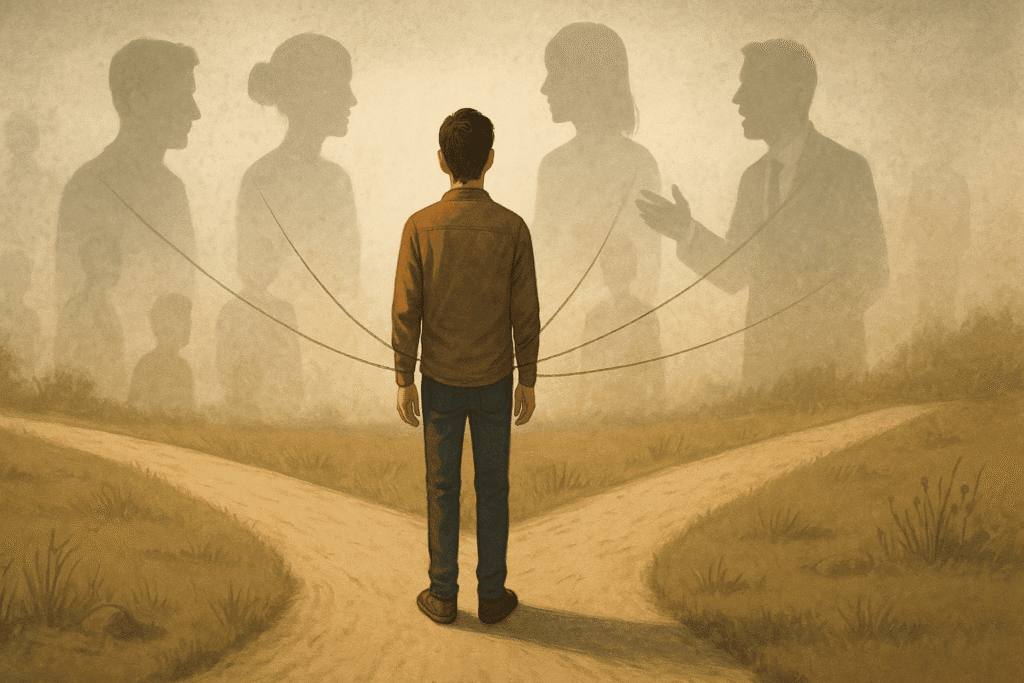

Oui, et c’est malheureux, la plupart des personnes concernées par la maltraitance lisant ce message ne font pas le lien direct avec une personne qui pourtant les maltraite! Un ou des parents, un ou une conjoint(e), un ou une ami(e), un ou des autres membres de la famille,…

Plus un lien affectif existe (ancrage d’attachement neurobiologique développé à l’enfance) et plus la victime semble devenir absente au message de résilience et de protection proposé par ce texte…

Précisons bien encore une fois que cela n’est pas une faute de volonté ni de courage, on ne le dira jamais assez.

Pour une personne empêtrée dans une relation dysfonctionnelle, il sera souvent nécessaire d’entreprendre un chemin thérapeutique pour pouvoir « vivre de l’intérieur » le message du texte proposé. Pourquoi? Parce que l’esprit et donc le cerveau se sont sans doute suradaptés, à l’enfance, à des systèmes toxiques et cette suradaptation a orienté les schémas de pensée dans un sens qui va servir les intérêts des abuseurs!

Quels mécanismes cognitifs et émotionnels suis-je en train de pointer du doigt? Passons-en quelques-uns en revue car ce sont eux qui maintiennent tant de personnes dans une posture de souffrance au contact de personnes toxiques.

Prenons l’angle des filtres cognitifs qui empêchent de prendre du recul: le biais d’attribution interne (c’est celui qui pousse à l’auto-culpabilisation): celles et ceux ayant grandi dans des environnements invalidants ou abusifs, ont pu »apprendre » par suradaptat

Corrélation versus causalité

Les études en psychologie ne sont pas que l’étude des comportements ou de la psychopathologie par exemple. On y étudie également, surtout pendant les années de Licence, les statistiques.

Cela permet entre autres, si l’on s’intéresse à la matière, de retenir que quand la science dit « peut-être », il n’y a jamais à entendre « c’est sûr »…

Car autrement cela donne, comme une majorité de journalistes nous le propose, une multitude d’articles du type « manger des tomates réduit le risque de dépression », « les enfants élevés avec un chien sont plus empathiques », ou encore « le chocolat rend intelligent »…

Au cas où vous n’y seriez pas sensibilisé, rappelons que derrière ces titres séduisants, il y a une confusion massive entre corrélation et causalité. Une étude observe que deux variables évoluent ensemble? C’est peut-être une coïncidence, peut-être qu’une troisième variable les influence toutes les deux ou peut-être aussi que le lien est inversé!Les études en psychologie ne sont pas que l’étude des comportements ou de la psychopathologie par exemple. On y étudie également, surtout pendant les années de Licence, les statistiques.

Cela permet entre autres, si l’on s’intéresse à la matière, de retenir que quand la science dit « peut-être », il n’y a jamais à entendre « c’est sûr »…

Car autrement cela donne, comme une majorité de journalistes nous le propose, une multitude d’articles du type « manger des tomates réduit le risque de dépression », « les enfants élevés avec un chien sont plus empathiques », ou encore « le chocolat rend intelligent »…

Au cas où vous n’y seriez pas sensibilisé, rappelons que derrière ces titres séduisants, il y a une confusion massive entre corrélation et causalité. Une étude observe que deux variables évoluent ensemble? C’est peut-être une coïncidence, peut-être qu’une troisième variable les influence toutes les deux ou peut-être aussi que le lien est inversé!

Réflexion: le passé influence-t-il nos choix?

Je viens de lire cette phrase affirmative sur un réseau social:

« Tu n’imagines pas à quel point ton passé influence encore chaque choix que tu fais ».

Voici une réflexion personnelle à sa lecture.

J’ai toujours été intrigué (parfois même amusé, je l’avoue) par les affirmations péremptoires qu’on entend ici ou là: ”moi, je suis acteur de ma vie!” ou encore « je décide, je choisis, je trace mon propre chemin ».

J’y entends toujours une sorte de fierté existentielle, un engagement personnel qui m’apparaît émaner d’une volonté inébranlable, une conviction d’autonomie presque militante.

Bien sûr dans une certaine mesure il est vital de se sentir capable d’agir, de décider, de s’orienter… C’est même un marqueur de bonne santé psychique: la sensation d’exister comme sujet, de ne pas être purement objet des circonstances.

Oui, oui! Mais bien souvent, derrière ce discours d’apparente liberté, il y a une illusion il me semble, une illusion qui confond le sentiment de choisir avec la réalité des mécanismes qui conduisent à ces choix…

Il suffit de se poser quelques instants, en silence, pour observer nos pensées, nos réactions, nos élans, il suffit par exemple de se demander « d’où me vient cette envie soudaine de plaire à cette personne? », « pourquoi ai-je tant besoin que mon collègue me valide? », « qu’est-ce qui m’empêche de dire non à cette invitation qui pourtant m’ennuie profondément? » ou encore « combien de mes choix sont le fruit d’une réelle délibération rationnelle, et combien sont des automatismes déguisés en décisions? »…

TRUMP ET LA PATHOLOGIE NARCISSIQUE: QUAND LE POLITIQUE DEVIENT UNE SCÈNE DE TRAUMA…

Je ne vais pas parler ici des aspects politiques.

Je propose de construire notre angle de réflexion sur le fait que simplement évoquer Donald Trump dans un cadre psychologique n’est pas anodin pour de nombreuses personnes. C’est même, dans plus de cas qu’on ne le pense, presque douloureux ou, pour d’autres, insupportable…

Je précise ici que au-delà du personnage public, polarisant et tonitruant, il se dessine une figure bien connue ou trop connue malheureusement, de celles et ceux qui ont côtoyé de près un parent, un conjoint ou un supérieur hiérarchique pathologiquement narcissique. Je ne mentionne pas ici un simple travers de caractère ou un ego surdimensionné mais plutôt un fonctionnement psychique structuré autour du besoin vital de dominer, de briller et de détrui

« Les gens ne changent pas, ils n’ont simplement jamais été comme vous les imaginiez… »

« Les gens ne changent pas, ils n’ont simplement jamais été comme vous les imaginiez… »

J’ai vu passer cette citation sur un réseau social et je vous propose une réaction possible.

Il y a dans cette citation, il me semble, un côté heurtant en la lisant, non pas tant par ce qu’elle dit des autres, mais bien par ce qu’elle souhaite révéler de nous-mêmes.

Et puis aussi elle semble porter un jugement définitif sur la nature humaine: « les gens ne changent pas! »

N’empêche, très vite l’angle peut se recaler dans notre esprit: ce ne sont pas eux le problème, c’est notre perception!

Ce que cette phrase insinue, c’est que la douleur ressentie face à une désillusion relationnelle vient moins de la transformation de l’autre que de l’effondrement d’une image mentale que nous avions construite. Puissant!

J’avoue que pour beaucoup de personnes en souffrance au sein de relations toxiques ( famille, conjoint, travail, etc.), c’est justement tout l’enjeu d’un chemin de libération de l’autre qui pourrait se résumer ici dans cette citation… Chemin que j’accompagne pour les personnes qui s’allongent sur mon divan.

Parce que c’est là que le travail du psychanalyste commence: interroger les projections, mettre à nu les fantasmes qui organisent la réalité subjective…

Bien souvent les douleurs relationnelles les plus vives ne sont pas causées par ce que l’autre nous a fait, mais par ce que nous croyions qu’il ne ferait jamais! Nous sommes souvent abîmés, voire détruits, par le fait que l’autre puisse faire ce que nous pensions impossible qu’il fasse (je parle ici sur le plan affectif seulement et non pas sur les dégâts neurobiologiques liés aux violences par exemple et aux stress chroniques de systèmes d’abus).

C’est comme si une croyance (souvent forgée dans la relation parent-enfant ou entre conjoints) soutenait tout un édifice de sens et quand elle s’effondre, c’est notre monde intérieur qui vacille.

Parlons du triangle de Karpman dans sa dynamique

Le triangle de Karpman, ce n’est pas juste un concept théorique pour étudiants en psycho, il peut être vite mis en pratique par tout un chacun, d’ailleurs je le propose assez souvent en consultation comme support à la pensée dans de nombreuses configurations de relations toxiques. Car c’est un outil redoutablement éclairant pour comprendre, en première approche et en dehors d’une analyse transférentielle plus subtile, ce qui se joue « en douce » si je puis dire dans nos relations! Que ce soit avec un ami qui se plaint sans fin, un proche qu’on veut aider à tout prix, un collègue qui nous fait passer pour le méchant ou même un partenaire avec qui on rejoue toujours les mêmes scènes…

Donc aujourd’hui je vous propose de partir d’un exemple concret pour saisir le mécanisme du triangle et la dynamique des rôles associés, l’objectif étant qu’une fois cette dynamique conscientisée vous puissiez en sortir si cela vous donne envie .

Imaginez cette scène: Alice et Sophie sont amies depuis longtemps et ce soir, autour d’un café, Sophie se confie, épuisée par sa relation avec son conjoint.

– J’en peux plus… Il ne m’écoute jamais, il prend toutes les décisions tout seul. J’ai l’impression d’être transparente et même parfois écrasée.

Pourquoi tant de personnes minimisent-elles les abus?

Cette question on me la pose souvent et elle semble traduire une détresse vécue par de nombreuses victimes d’abus. J’avais déjà un peu abordé cette thématique il y a quelques semaines et je vous propose de continuer la réflexion en répondant rapidement ce matin à la question. Partons d’une situation tellement classique: une victime raconte son histoire et se heurte à des réactions déconcertantes de la part de son interlocuteur du jour, avec des phrases dont on avait déjà parlé ensemble sur ce blog: « ce n’était pas si grave », « il faut tourner la page », »pense au futur il faut aller de l’avant » ou encore « j’te rassure tout le monde a des problèmes »…

J’ai tendance à dire qu’on touche là le degré d’empathie de la limace, et encore…

Mais restons du côté Esprit Psy et tentons de mieux comprendre pourquoi ces phrases peuvent être dites, sans les excuser pour autant car elles restent violentes et/ou culpabilisantes et/ou abandonniques.

Du piège de la relation médicale pour les victimes d’abus

Les personnes ayant connu ou devant suivre un parcours médical au long cours peuvent être confrontées à un sentiment d’inconfort (voire même de détresse) au sein de leur relation avec leur soignant.

La maladie et la douleur créent en nous une posture de faiblesse face à celui «qui sait», celui «qui peut». Cette attente vis-à-vis de l’autre peut être particulièrement difficile pour une personne victime d’abus.Comment ne pas glisser dans la position de l’enfant fragilisé qui attend que le parent sauveur prenne en charge sa souffrance?

Ces attentes, plus ou moins conscientes, créent un profond malaise, qui verra chaque erreur relationnelle du professionnel comme un abus réitéré, un abandon cruel.Le manque de disponibilité, de temps d’écoute, d’empathie et de solutions est pourtant courant chez des professionnels de la santé débordés et épuisés (ou trop techniques et détachés de l’humain).Autant de petits accrocs à la toile de la relation patient/soignant qui peuvent vous porter préjudice dans votre parcours de soins en tant qu’ancienne victime d’abus.

La question qui se poserait naturellement si vous étiez confronté à ce sentiment d’impuissance et d’abus est de savoir comment inverser la tendance pour reprendre prise sur votre parcours médical.Un des meilleurs conseils qui m’a été donné pour faire face aux années de maladie a été de me placer en position de cheffe d’orchestre de mes soins.Coordonner les différents acteurs, faire des comptes rendus écrits des rendez-vous, poser des questions réfléchies à l’avance et prendre des notes, planifier un programme de soins : autant de petites astuces qui changent la dynamique.

D’un patient silencieux en attente, j’ai proposé aux médecins de voir un adulte conscient et aux commandes, en recherche de « prestations » plus que de « protection »