Du mal à vous sentir légitime ?

Se sentir illégitime c’est plutôt un sentiment diffus, difficile à nommer et qui s’installe dans l’ombre en façonnant insidieusement et injustement la relation à soi-même et aux autres. Il me semble que ce ressenti prend souvent racine dans une enfance où l’on n’a pas été pleinement reconnu dans son être, où il a fallu »mériter » l’amour ou la considération, parfois même se taire pour ne pas déranger, se conformer pour être accepté. Or lorsqu’un enfant n’est pas regardé pour ce qu’il est mais pour ce qu’il doit être aux yeux de l’autre, il apprend très vite que sa place est conditionnelle, qu’elle ne lui appartient pas vraiment… Ce phénomène, j’ai pu l’observer dans des contextes familiaux rigides ou exigeants, des contextes où la reconnaissance et la valorisation étaient rares ou sélectives. Mais il prend une dimension encore plus radicale lorsqu’il s’agit d’une enfance marquée par l’abus, quel qu’il soit. Car rappelons-le tout abus repose sur une négation de l’enfant en tant qu’individu distinct: il est utilisé, nié dans ses besoins fondamentaux, instrumentalisé au service d’un adulte (ou plusieurs) qui le prive du droit élémentaire d’être un sujet du point de vue psychanalytique. Comprenons que ce qu’on lui enlève, au-delà du respect, c’est la perception même de sa propre valeur, son droit à exister pour lui-même. Freud, en travaillant sur la constitution du moi, avait déjà mis en évidence que l’enfant se construit à travers le regard de l’Autre, ce regard qui en validant son existence lui permet de se reconnaître comme sujet. Lorsque ce regard est destructeur, indifférent ou manipulateur, il ne fournit aucun appui pour structurer une identité légitime et sécurisée. L’enfant abusé, pour survivre, s’adapte, il se conforme, il devient celui ou celle que l’abuseur attend, et donc il apprend que sa valeur dépend d’un rôle qu’on lui impose. Redisons-le, il est privé du droit fondamental d’être aimé sans condition. Plus tard à l’âge adulte, cette empreinte se manifeste par un doute lancinant sur soi-même, une incapacité à ressentir naturellement sa propre valeur. « Ai-je le droit d’être heureux ? », « ai-je vraiment mérité ma réussite ? », « ai-je seulement le droit d’être là ? ». Ce doute n’a rien d’un simple manque de confiance, il est la trace structurelle d’un psychisme qui s’est développé sous l’emprise d’un amour conditionné. Ce que les neurosciences nous confirment aujourd’hui, c’est que ces mécanismes s’inscrivent aussi au niveau du cerveau. L’abus, en perturbant la régulation émotionnelle et l’intégration des expériences dans une continuité psychique cohérente, laisse derrière lui un chaos interne où tout devient confus: les souvenirs, les émotions, la perception de soi. La dissociation, fréquente dans les traumatismes répétés, fragmente l’expérience du vécu, rendant floue la frontière entre ce que l’on a subi et ce que l’on ressent.

Quand l’enfant devient le parent de son parent…

Avertissement : abus émotionnel du parent – inceste moral

Quand l’enfant devient le parent de ses propres parents… C’est un abus!

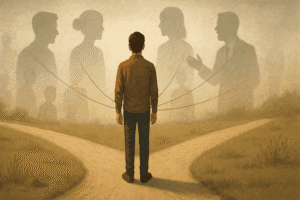

Il m’apparaît que l’un des schémas relationnels les plus invisibles mais pourtant dévastateurs est celui où un enfant devient, bien avant l’âge adulte, le parent de son propre parent.

C’est beaucoup plus courant qu’on ne le croit.

Et les enfants victimes de ça pensent être dans l’amour alors qu’elles baignent dans une relation toxique ou le parent est un abuseur caractérisé.

C’est l’une des composantes du climat incestuel et dont la conséquence est l’inceste moral.

La parentification de l’enfant est une inversion des rôles qui se fait souvent

en douceur, presque »naturellement », sous l’effet d’un contexte familial dysfonctionnel où l’enfant n’a pas le choix : il doit endosser une charge affective qui n’est pas la sienne.

Et je le redis, je me suis aperçu au fil des consultations, que ce phénomène touche bien plus de personnes qu’on ne le pense.

Ce sont par exemple ces enfants qui, très tôt, ont dû consoler un parent en souffrance, s’effacer pour ne pas créer de vagues, jouer le rôle du confident, de l’apaisant, parfois même du protecteur.

L’emprise affective parentale, cet »amour » qui enferme l’enfant-adulte

Un départ à notre pensée: l’amour parental est censé être un socle, une base sécurisante qui permet à l’enfant de grandir, de s’épanouir, puis de s’émanciper en tant qu’adulte. Ok. Mais il arrive, et bien plus souvent qu’on ne le croit, que cet amour, au lieu de soutenir, enferme. Et pas qu’un peu… Car un parent peut parfois (sans même en avoir conscience) maintenir un lien de dépendance affective avec son enfant, ce qui l’empêche d’exister pleinement par lui-même au final.

Je me suis aperçu, au fil des consultations, que cette emprise affective peut prendre plusieurs formes. Parfois elle est ouverte et visible à travers des phrases culpabilisantes du style « après tout ce que j’ai fait pour toi… » ou encore « si tu m’aimais vraiment, tu… », etc. Mais bien souvent, l’emprise affective est plus insidieuse, faite de regards lourds de reproches, de soupirs appuyés, d’une détresse affichée dès que l’enfant prend un peu de distance.

Combien de discours autour de Noël ou des vacances ai-je entendu sur ce thème… Combien de ruminaions enclenchées sur les »devoirs » à accomplir pour ses parents, les appels téléphoniques subis, les messages auxquels on répond sans envie, etc…

Un exemple d’une jeune femme: »à chaque fois que je veux partir en vacances, ma mère me dit qu’elle ne va pas bien ou alors c’est là qu’elle m’annonce

qu’elle a besoin de moi pour l’aider sur un truc pile sur la période concernée! Si je pars je culpabilise et si je reste je suis en colère. »

Ce qui s’exprime ici à mon sens c’est le piège affectif invisible dans lequel elle est prise: un chantage émotionnel non dit mais omniprésent qui lui interdit de vivre pour elle-même…